1968年8月,我们响应上山下乡的号召,从北京来到黑龙江生产建设兵团。

从喧嚣的大都市一猛子扎到北大荒,一切都是陌生和新奇的。最初的日子心里很有些激动。连片望不到边的坦荡大地上,蓝天白云下,袅袅炊烟中,坐落着我们三连略显简陋还算整齐的营房。营房远处小山丘上,有着一片片秀丽别致像长着眼睛的白桦树林……

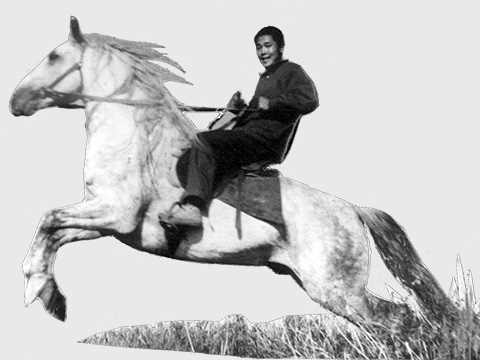

然而最为惊奇的是连队马号的一群大洋马,公马粗壮威猛,母马高贵俊美。活像动画片中的一群天马。据说,这批少见的大洋马是国家从苏联廉价购得抑或受赠。后来个别马匹查出神秘的不治之症抑或早先就带病。本应集体枪毙,终因其名贵而舍不得。舍不得又怕传染,于是就隔离起来,藏到北大荒,恰巧养在我们偏僻的三连。

比起内地小马车,大洋马拉的马车都大一号,看过去像重型坦克。因为这样的马,这样的车,连驾车的人都(用现在的话来说)被神气了。我的好友翟万臣就是连里马夫,驾车时那一抖缰绳,一声吆喝,气宇轩昂的神气样子,我至今印象深刻。

为了也沾点神气,喜欢摄影的我,时不时留心这些马。琢磨着什么时候骑上去,或跃马腾空,或策马奔腾,兴许拍出意想不到的照片来。

通往三连的路,两边有一人深的排水渠。一天,只见一匹马略抬前蹄,噌地就窜了过去。腾空瞬间,英姿飒爽,随后在空中划出一道轻盈优美的弧线。我立刻想到,对,就利用这条渠。

休息的时候,我约知青战友从马号挑选一匹雪青马,拉到路边。他骑上马等我发令。我蹲在渠里调整好照相机的光圈快门。记得那是一台国产海鸥120照相机。在当时算是稀贵物。何来我手已不记得,用它抓拍移动物体着实不容易。一切准备就绪,我喊1 -- 2 -- 3。战友猛拉缰绳,大喝一声。到底是大洋马,通人情,一抬前蹄,腾空而起,轻松越过水渠。我随即同步移动相机按下快门。然后换位,我骑他照,如法炮制。一通忙活之后,带着期盼和想象收了摊,效果却不得而知。

不像现在按下快门就能看到结果,那时候用的都是带卷轴的120黑白胶卷,要在全黑屋里冲成底片。底片晾干,再用放大纸经过放大机准确曝光,再显影,漂洗,定影,漂洗,晾干,一番折腾,始见真容。这些繁杂的过程最终在北大荒的陋室中完成,现在回想起来真有些不可思议。

回到宿舍,将门窗用被褥堵实,因陋就简,配好药水就干起来。

想必是兴趣使然,上山下乡去接受再教育。行囊里居然还塞着显影粉,定影粉,量杯,红灯泡,竹夹子等一应家什。还有偌大一个便携式放大机。多亏有这些东西,随着一张张跃马腾空的照片慢慢在朦胧的红光中渐渐显现,悬着的心踏实了,甚至有些惊喜,图像效果竟然比想象的还要好(见题图)。

如果当年兵团有摄影展,以那时代的摄影水平,这张照片说不定可以入选甚至得个奖什么的。它定格了那个青春时代的瞬间。我后来把它放在北大荒相册的第一页,纪念艰苦的兵团生活中,精神层面难得一现的闪亮。闪亮毕竟少,所以弥足珍贵。

现在再看这张照片,又有新视角:

照片中的这匹青花马虽然出身不凡,相貌出众。本应养尊处优。可惜,像其它大洋马,蜗居边陲一隅,终其一生没能走出过三连地界。虽然如此,三连的大洋马自强不息,自得其乐,为三连默默奉献。可能不少人在怜惜的同时,也从其身上获益良多。

青花马目视远方,昂然腾空。这一瞬间,那刚毅勃发,那力与美的完美结合,像是在挥洒青春,展现生命的活力,同时宣示———即便沉沦,并未消极,一息尚存,奋发向上,机缘来临,定当腾跃。

好马如此,想来三连许多战友亦然。

下为候选照片,骑马战友何人现已忘记,烦请编者查实姓名并替换文中“战友”。

附注:此文收入沈阳出版社出版的《青春,在黑土地》一书